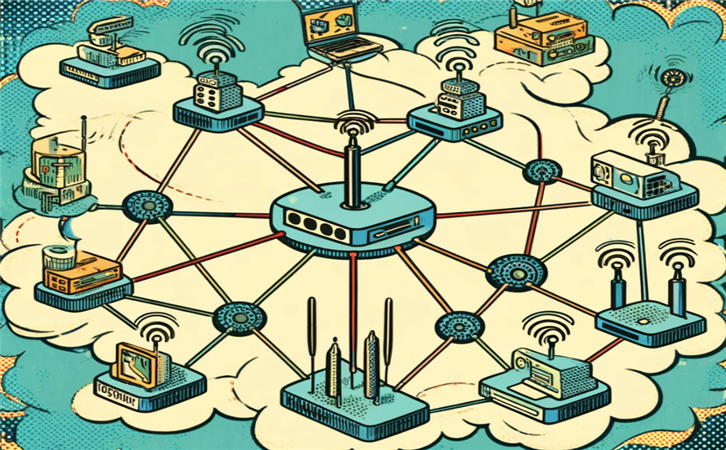

Zigbee是一种低功耗、低成本、短距离的无线通信技术,基于IEEE 802.15.4标准,工作在2.4GHz、915MHz和868MHz频段,其特点是能耗极低(电池可持续工作数月至数年)、传输距离适中(室内10-20米,室外可达100米)、网络容量大(一个网络可支持上千个节点)且采用网状网络拓扑结构,使设备间可以相互中继数据,增强了网络的可靠性和覆盖范围

一、技术定义与背景

Zigbee是一种基于IEEE 802.15.4标准的短距离、低功耗无线通信协议,专为物联网(IoT)设计,支持星型、树型和网状网络拓扑。其名称源自蜜蜂的“八字舞”,寓意设备间的协同通信。随着物联网需求增长,传统有线通信的布线复杂性和Wi-Fi/蓝牙的高功耗问题推动了Zigbee的发展,使其成为智能家居、工业控制等领域的核心技术。

二、核心技术特点

1.低功耗:

休眠模式下仅需微安级电流(如2.3μA),两节AA电池可支持设备运行6个月至2年。

发射功率低至1mW,传输时电流约20-74mA(依功率等级不同)。

2.低成本:

协议免专利费,模块成本低至1.5-5美元,适合大规模部署。

3.网络容量大:

单个网络支持255个设备,全网可达6.5万个节点,适合密集传感器网络。

4.低数据速率:

传输速率10-250kbps,适用于控制指令和小数据包传输。

5.高安全性:

采用AES-128加密算法,支持数据完整性校验和动态密钥管理。

6.自组织与自愈能力:

设备可自动组网,断线时通过多路径冗余传输实现网络修复。

三、低功耗实现机制

1.休眠模式与唤醒机制:

设备90%时间处于休眠状态,仅在协调器信标(Beacon)间隙唤醒通信,唤醒时间仅需15ms。

2.协议优化:

采用短数据帧(如20字节)和精简协议栈,减少冗余数据传输。

3.动态占空比配置:

根据应用需求调整工作/休眠时长,平衡响应速度与能耗。

4.硬件级电源管理:

芯片支持多模式切换(如CC2530的PM1-PM3模式),按需降低射频模块功耗。

四、协议栈架构

Zigbee协议栈分为五层(基于IEEE 802.15.4):

- 物理层(PHY):处理信号调制(如BPSK/QPSK)和频段选择(2.4GHz/868MHz/915MHz)。

- MAC层:管理信道访问(CSMA/CA)、帧校验和信标同步。

- 网络层:负责路由选择、网络拓扑维护(如Mesh自组网)。

- 应用支持子层(APS):提供设备绑定和服务发现功能。

- 应用层:定义设备配置文件(如智能家居的HA协议)。

五、典型应用场景

1.智能家居:

灯光控制、智能门锁、温控器互联,支持多设备协同(如飞利浦Hue)。

2.工业自动化:

工厂传感器网络监测温度/压力,油田设备状态无线传输。

3.智慧城市:

路灯远程调控、垃圾桶填充监测、智能停车系统(10秒内反馈车位信息)。

4.医疗健康:

可穿戴设备实时监测生命体征,数据加密传输至医护平台。

5.农业物联网:

土壤湿度监测、大棚环境调控,降低布线成本50%以上。

六、与其他无线技术对比(以智能家居为例)

| 特性 | Zigbee | 蓝牙(BLE) | Wi-Fi |

|---|---|---|---|

| 功耗 | 5mA(峰值) | 20mA | 50mA+ |

| 网络容量 | 6.5万节点 | 1000节点 | 50节点 |

| 传输速率 | 250kbps | 2Mbps | 300Mbps+ |

| 时延 | 15-30ms | 100ms | 50ms |

| 成本 | 3-5美元/模块 | 2.5美元/模块 | 2.5美元/模块 |

| 覆盖范围 | 10-100米 | 10-30米 | 100-300米 |

| 安全性 | AES-128 | AES-CCM | WPA3 |

| 适用场景 | 多设备低功耗控制 | 手机外设互联 | 高带宽数据传输 |

七、市场表现与测试数据

1.市场占有率:

中国智能家居前装市场中Zigbee设备占比超60%,全球WSN芯片市场占30%。

预测至2028年,Zigbee市场规模将达61.4亿美元,年复合增长率6.01%。

2.功耗实测:

ZM32模块在发射功率5dBm时电流31mA(3.3V供电),休眠电流仅2.3μA。

理论电池寿命10年,实际受环境因素影响降至2年左右。

八、技术局限与挑战

信号穿透性弱:2.4GHz频段易受墙体遮挡,需通过Mesh中继扩展覆盖。

生态碎片化:不同厂商设备兼容性差,需依赖统一网关(如Amazon Echo)。

数据速率限制:不适用于视频流等高带宽场景,需与Wi-Fi互补。

九、未来发展方向

与Matter协议融合:提升跨平台兼容性,简化智能家居生态整合。

边缘计算集成:在节点端实现数据预处理,降低云端负载。

能量采集技术:结合太阳能/振动能,实现设备永久续航。

Zigbee凭借其低功耗、高可靠性和大规模组网能力,已成为物联网中传感器网络的首选技术。随着标准化推进(如Matter协议)和能效优化,其应用场景将进一步扩展至智慧城市、工业4.0等新兴领域。